剣豪としても有名だった室町幕府第13代将軍・足利義輝は勇猛果敢な優れた人物だった?

2020年6月22日

お城の土塁とは?石垣や堀との違いは何?ブラタモリでも紹介された京都の御土居とは?

2020年6月24日

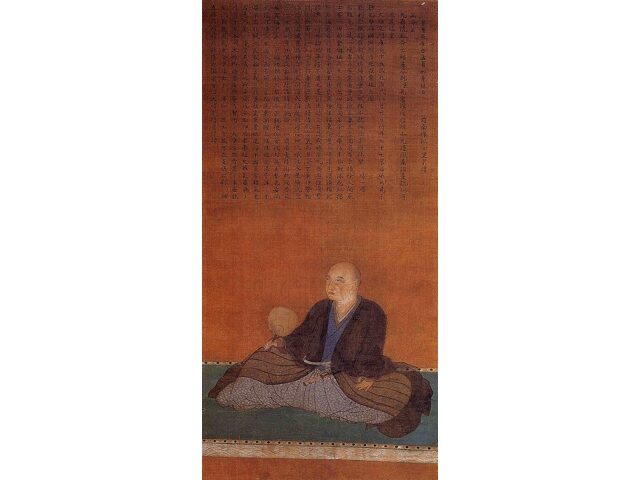

室町幕府末期、第13代将軍の足利義輝の時代、中央政権の実権を握っていたのは将軍家ではなく、管領家の細川晴元だったんだ。

その細川晴元を支えていたのが、主従関係であった家臣・三好長慶だよ。

ここでは細川晴元と三好長慶についてまとめてみよう。

目次

【主君をも脅かす存在だった?細川晴元の家臣・三好長慶とは?】

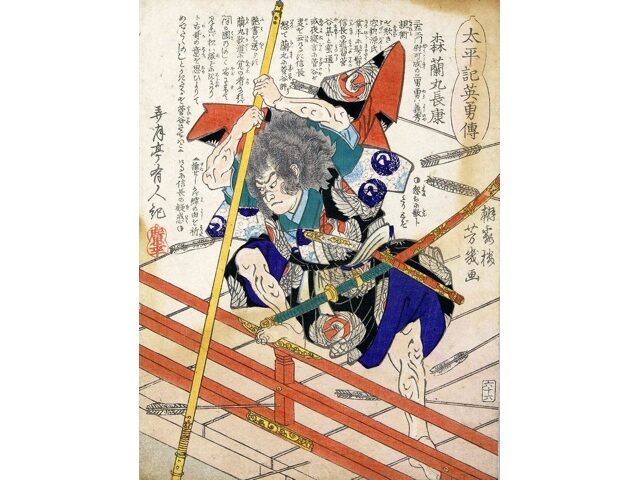

山路和弘が演じる三好長慶は細川晴元の家臣で、主に畿内を中心に勢力を広めていた戦国大名なんだ。

三好長慶の家臣である松永久秀とともに、勢力を拡大し、ついには京都にも進出。

主君である細川晴元をも脅かす存在であったともいわれているよ。

三好長慶はなんと弱冠12歳という若さで、晴元と一揆勢の和睦をまとめたという伝えが残っているほど。

三好長慶は晴元につかえてから、何度も合戦や政争に巻き込まれたんだ。

そのたびにギリギリのところで晴元政権を支えていたんだよ。

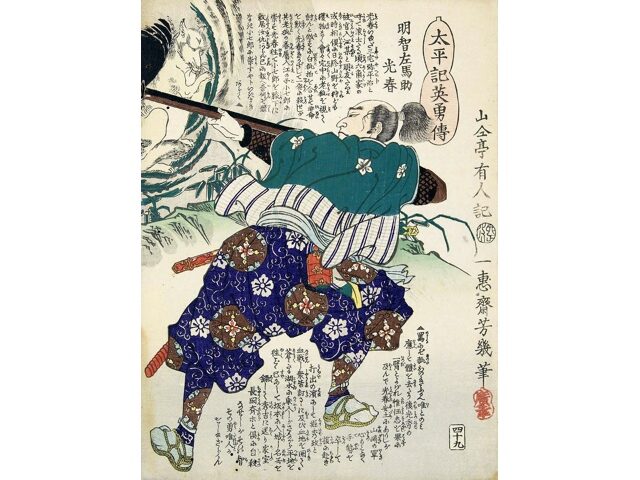

三好長慶画像(英雄百人一首)PD from wikipedia

【戦国時代の最初の天下人は三好長慶だったって本当?】

天下人といえば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、この3人の名前を思い浮かべることが多いよね。

しかし、実は戦国時代に最初に天下人になったのは三好長慶なんだよ。

三好長慶は、若くから才覚を発揮し、30代で政権を握るまで頂点に上り詰めたんだ。

三好長慶は織田信長と同じように堺の経済力にもいち早く注目し、貿易によって莫大な軍事費、軍需品を入手していたんだよ。

曾祖父の代から受け継いできた周辺諸国との関係力、軍事力に加えて、鋭い視点をもつ天才肌だった三好長慶は、天下人まで上り詰めることができたんだね。

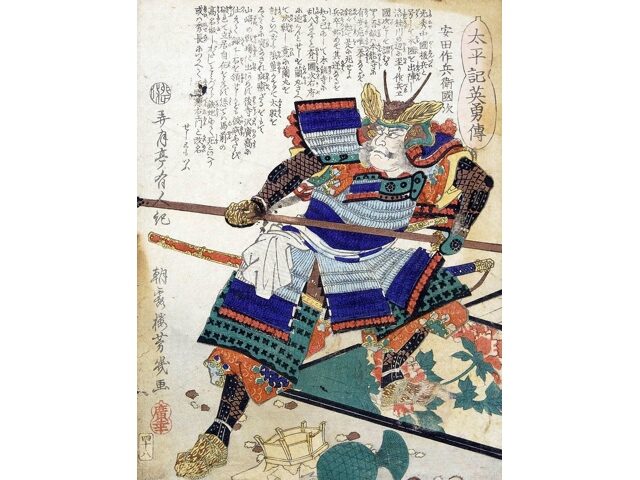

また三好長慶は何度も戦いを繰り返してきたけれど、最後まで敵を追い詰めることはなかったそう。

和睦をはかる寛大で優しい性格だったといわれており、主君である細川春元と将軍・足利義輝を破った際にも追撃しなったんだ。

また弟から晴元の三宅城を落とそうと提案されたときも、その提案を拒否したそう。

それどころか、三好長慶は晴元が帰京する時には警護を行い、優位な立場にあったにも関わらず自ら和睦を希望したんだ。

三好長慶はかつての主君である晴元と和睦できたことに涙したという記録も残っているよ。

また三好長慶は、晴元の長男である昭元を人質にしたものの、昭元を殺さずに晴元と再会させたんだって。

その人柄の良さがよくわかるエピソードだよね。

三好長慶が織田信長、豊臣秀吉、徳川家康ほど知名度がないのは、その寛容な性格と仇となり、天下統一が短期間であったためといわれているんだ。

非情に徹しきれなかったことが、真の天下人となった織田信長との大きな違いといえるだろうね。

【三好長慶が愛した連歌とは?】

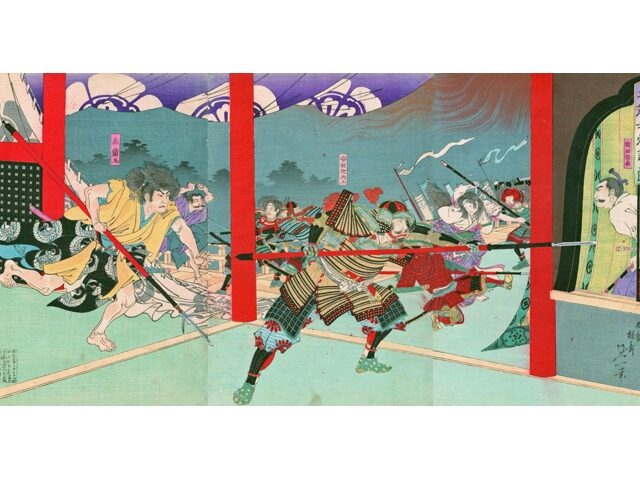

「麒麟がくる」第6話では将軍・足利義輝も列席する連歌会のエピソードがあるね。

実は、三好長慶は並外れた連歌好きであったと言われているんだ。

連歌とは複数の人が集まって和歌を上句「五・七・五」と下句「七・七」に分けて、厳密なルールのもとに交互に読み連ねる形式のこと。

連歌は室町文化を代表する詩歌の1つであり、武家にとっては必須教養の1つだったんだよ。

次々の歌を詠み継いでいくため、前の句を読み解く教養とセンスが求められたそう。

貴族の邸宅や有力な自社では頻繁に連歌会が開催されていたんだって。