大都会新宿の総鎮守・花園神社は商売繁盛・開運出世などご利益たくさん!

2023年1月7日

都内随所の藤の花の名所!学問の神様を祀る亀戸天神社の魅力に迫る!

2023年1月10日

関東地方の代表的な天満宮として知られているのが東京都文京区にある「湯島天満宮」だよ。

湯島天満宮は地元の人々から「湯島天神」の呼び名で親しまれているんだ。

ここでは学問の神様・菅原道真公を祀る湯島天満宮の魅力に迫ってみよう。

目次

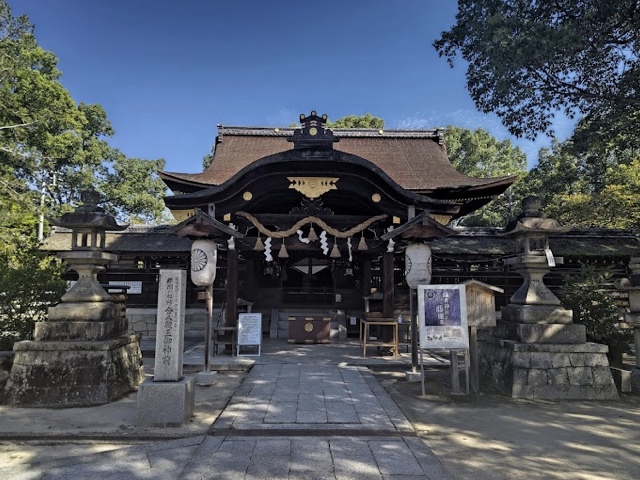

【湯島天満宮とは?】

東京都文京区にある湯島天満宮は、古墳時代の458年に雄略天皇によって建立された神社。

1500年以上の歴史がある由緒ある神社なの。

学問の神様こと菅原道真公をお祀りしていることから、多くの受験生や学生が合格祈願に訪れるんだ。

湯島天満宮は創建時から一度も移動することなく、今に至っているの。

「湯島天神」とも呼ばれており、亀戸天神社、谷保天満宮とともに「関東三大天満宮」の1つなんだ。

湯島天満宮 from google

【湯島天満宮の御祭神とご利益】

湯島天満宮では

・菅原道真公

・天之手力雄命(あめのたぢからをのみこと)

を御祭神としてお祀りしているんだ。

天之手力雄命(あめのたぢからをのみこと)は日本神話に登場する大地の神様。

力による征服に嘆き、岩に隠れてしまった天照大神を救い出した力の強い神様として知られているの。

湯島天満宮の御利益は天之手力雄命の力として

・開運

・勝運

・宝くじ運アップ

・病気回復

菅原道真公の力として

・学問

・合格祈願

などがあって、都内屈指のパワースポットとして人気を集めているんだ。

【湯島天満宮は宝くじ発祥の地】

湯島天満宮の御祭神「天之手力雄命」は開運・勝ち運・宝くじ運の御利益にあやかれる神様。

湯島天満宮は当時の富くじ(現在の宝くじの元祖)の発祥場所としても知られているの。

江戸幕府公認の富くじを境内で売っていた宝くじ普及の地で、現在でも宝くじを購入する前に参拝するという方は多いんだ。

湯島天満宮の他、天王寺、目黒不動も江戸幕府公認の宝くじが発行された神社なの。

3つの神社で発行された富くじは「江戸の三富」と呼ばれ、江戸庶民に広く親しまれていたよ。

【菅原道真公が学問の神様になったのはなぜ?】

菅原道真公は平安時代に醍醐天皇の右大臣を務めた学者で、勉学に優れた才人だったんだ。

幼い頃から賢かった菅原道真公は、エリートばかりが通う養成学校に最年少で合格。

その後23年間で合格者65名という難関試験に26歳で受験し、33歳で合格したそう。

合格した時には「文章博士」と言われる学問の最高位をもらっているんだ。

詩や書をたしなんでいた菅原道真公だけれど、政敵であった藤原時平によって都を追放され、大宰府に左遷されてしまうの。

ではなぜ醍醐天皇の右大臣を務めた菅原道真公が学問の神様と呼ばれるようになったんだろう?

それには理由があるんだ。

菅原道真公が亡くなった後、都では疫病が流行ったため、道真公を流刑に追いやった藤原時平が病気で死去してしまうの。

さらに菅原道真公を罠にはめた者たちが、落雷に遭ったり、病にかかったりと不幸が続いたんだ。

人々は藤原時平が亡くなったのは「菅原道真公の呪いだ」と恐れたそう。

そこで、菅原道真公の怒りを鎮めようと建立されたのが、九州にある太宰府天満宮なんだ。

詩や書をたしなみ、勉学に優れた才人であった菅原道真公にあやかり、現代では「学問の神様」として人々から崇拝されるようになったよ。

湯島天満宮 from google

【菅原道真公は牛との関わりが強い】

菅原道真公は牛に所縁のある神様として知られているの。

そのため、湯島天満宮など全国の天満宮では、たくさんの牛の像があるんだ。

菅原道真公と牛と所縁がある理由は以下の通りだよ。

・菅原道真公が生まれたのは丑年、亡くなったのは丑の月、丑の日だったから

・菅原道真公が大宰府に左遷される日に、可愛がっていた牛が道真公を殺そうとした相手から道真公を守ったから

・牛の背に乗って大宰府に向かったから

・大宰府で菅原道真公が亡くなった時に道真公の遺体を運ぶのに牛を使ったから

このような理由から、天満宮では牛は神様の使いとして崇められているんだ。

【湯島天満宮には多くの受験生が合格祈願に訪れる】

湯島天満宮は菅原道真公を御祭神として祀っているから、数多くの参拝客が合格祈願に訪れるんだ。

学問の神様にちなんだ合格祈願アイテムがたくさんあるの。

湯島天満宮の合格祈願アイテムを紹介するね。

<絵馬>

牛に乗った菅原道真公が描かれた絵馬。

受験シーズンには約3万枚の絵馬が奉納されるそう。

<御守り>

湯島天満宮にはたくさんの種類の御守りがあるんだけど、その中でも一番人気を誇るのが「学業守」だよ。

<学業成就鉛筆>

学業成就の願いが込められた四角形の鉛筆。

「五を欠く=合格」という語呂合わせからきているんだ。

湯島天満宮 from google

【湯島天満宮の梅まつり】

湯島天満宮にはたくさんの梅の木があるんだ。

男坂、女坂の横、社務所、参集殿前にある梅園では、毎年梅まつりを開催しているよ。

樹齢70~80年の梅の木が300本ほどあり、約20品種の梅の花が咲き誇るんだ。

白梅8割、ピンク梅2割で、色とりどりの梅の花を楽しめるの。

例年2月中旬~3月上旬に行われ、毎年45万人以上が訪れるよ。

本殿、権現造、社殿は明治18年に改築されたが老朽化により平成7年(1995年)12月に再建 from wikipedia

【湯島天満宮の見どころを徹底解説】

湯島天満宮の境内にはたくさんの見どころがあるよ。

ここでは湯島天満宮のおすすめスポットを解説するね。

<銅製の銅鳥居(東京都指定有形文化財)>

湯島天満宮にある銅製の銅鳥居は1667年頃に寄進されたもの。

何度か修復を重ねて、1970年(昭和45年)に東京都指定有形文化財に指定。

鋳物の鳥居は非常に古く貴重なものなんだ。

湯島天満宮の銅鳥居は特にクオリティが高いそう。

銅鳥居の高さは6.81m、幅は3.88mで重厚な存在感があるよ。

<本殿>

樹齢250年と言われる木曽ひのきを使用した、総ヒノキ造りの社殿。

現在の建築基準法では、防火地域では新たに木造物を建築することは認められていないの。

けれど、湯島天満宮は万全の防災設備を整えていて、建設大臣認定第一号として特別に許可された木造建築なんだ。

周辺にある絵馬掛けには数多くの絵馬が掛けられているよ。

学業成就・縁結び・勝負運・くじ運などの御利益にあやかれるんだ。

<湯島聖天>

男坂の下にある湯島聖天は、柳の井という厄払いの霊水で手・口を清めるよ。

悪いものを払ってから、湯島天満宮を参拝しよう。

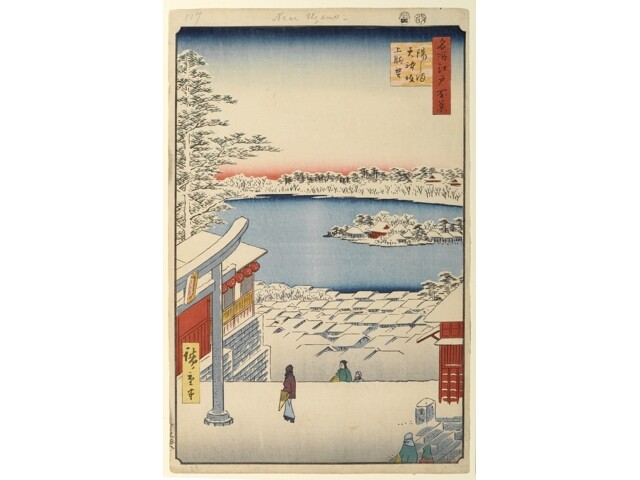

歌川広重 from wikipedia

<男坂・女坂>

境内につながる石段には男坂・女坂の2種類があるよ。

男坂は傾斜が急な坂(38段)、女坂は傾斜が緩い坂(33段)。

男坂・女坂の石段坂は、昭和の風情や趣が感じられるの。

坂の上からの景色は、江戸百景の1つでもあり、歌川広重の名所江戸百景・第117景の「湯しま天神坂上眺望」にも描かれているよ。

また、男坂・女坂は春になると坂の両側に白梅が咲き誇るんだ。

湯島天満宮 from google

<撫で牛>

菅原道真公と所縁の深い牛の像「撫で牛」が境内に2体あるよ。

自分の体の悪いところと同じ場所を、撫でると病気回復の御利益があると言われているの。

菅原道真公は牛を深く慈しんでいて、亡くなる際には「自分の遺骸を牛の背に乗せて、人に引かせずにその牛が立ち止まったところを墓所とするように」と遺言を残したそう。

湯島天満宮 from google

<奇縁氷人石>

奇縁氷人石は、探し物や迷子が見つかると言われている石で「迷子石」とも呼ばれているんだ。

江戸時代、湯島天満宮は盛り場として、大勢の人で賑わっていたの。

そのため、迷子も多く探すのに苦労したそう。

迷子になった時に利用していたのがこの奇縁氷人石なんだ。

右側に迷子や落とし物を探している人が、左側にはそれを見つけた人が知らせたいことを紙に書いて貼って知らせる場所だったそう。

<梅園>

湯島天満宮の境内には梅園があるよ。

梅は菅原道真公が愛した花として伝えられていて、春になると白・赤・ピンクの梅の花が咲き乱れるの。

また梅園の右側には「筆塚」があるよ。

この筆塚は、婦系図の作者・泉鏡花のもので、1942年(昭和17年)に建てられたもの。

【湯島天満宮の住所とアクセス】

住所

東京都文京区湯島3丁目30−1

アクセス

| 東京メトロ | ①湯島駅 (千代田線) 3番出口 | 徒歩2分 |

| 東京メトロ | ②上野広小路駅(銀座線) | 徒歩5分 |

| 東京メトロ | ③本郷3丁目駅(丸の内線) | 徒歩10分 |

| JR | ④御 徒 町 駅(山手線・京浜東北線) | 徒歩8分 |

| 都営地下鉄 | ⑤上野御徒町駅(大江戸線)A4出口 | 徒歩5分 |

公式サイトより引用