織田信長と内輪もめしていた織田彦五郎とはどんな人物なの?

2020年7月23日

武田信玄の死因は歯が抜けたこと?遺言が上杉謙信の名って本当?川中島の戦いで勝ったのはどっち?

2020年8月1日

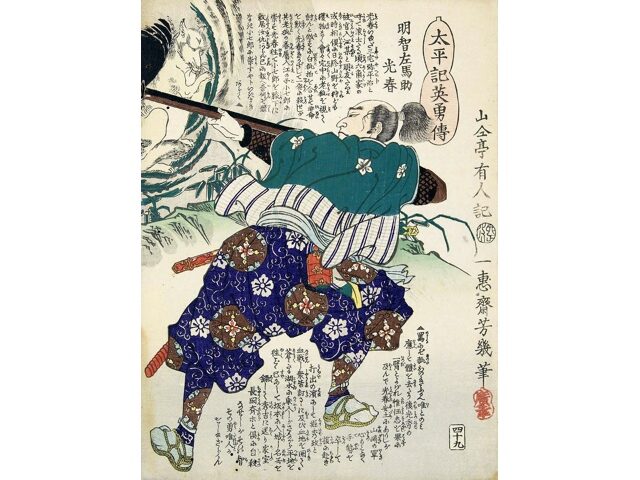

大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公 明智光秀の名前は誰もが知っているよね。

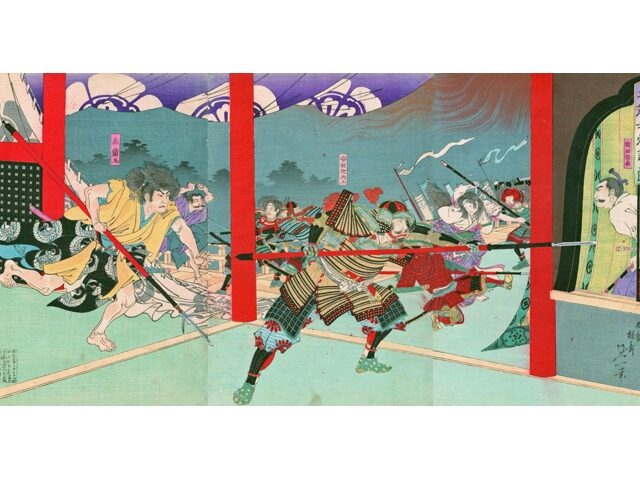

なぜなら明智光秀は織田信長を「本能寺の変」で討ち取った謀反者として知られているからなんだ。

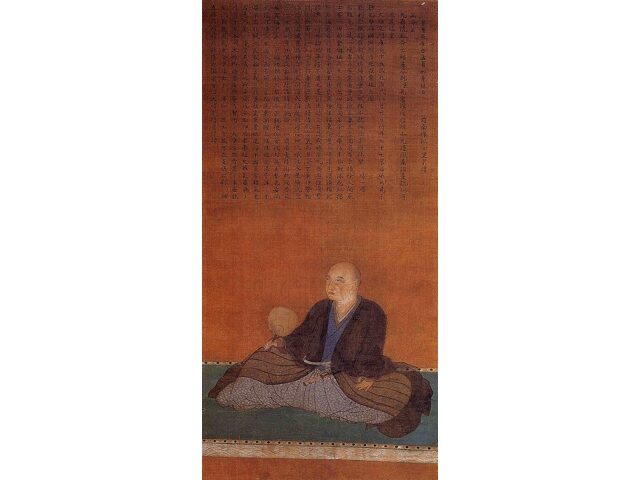

明智光秀は歴史の教科書にも必ず登場するほど有名な人物でありながら、織田信長につかえる以前の事については謎に包まれている部分が多いんだよ。

ではなぜ、明智光秀の前半生は謎に包まれているんだろう?

目次

【色々な説がある明智光秀の前半生】

光秀は織田信長に仕える前は、越前にいたことがある…、足利義昭の足軽衆であった…、細川藤孝の家臣であった…など様々な説があるんだ。

でもどれもこれも断片的な情報で、実際にそうであったかはいまだ謎に包まれているの。

そもそも本当に美濃明智氏の一族であったかどうかもはっきりしていないんだ。

つまり、明智光秀の前半生にはよく分かっていない部分が多く、どこの何者なのかもはっきりとしていないの。

そのため大河ドラマ「麒麟がくる」でこれまでに描かれた、光秀の前半生に関してはほとんどが創作に近いと言われているよ。

歴史上、有名な人物でありながら、これほどまでに出自が不明なことは珍しいんだ。

【どうして光秀の前半生の記録は残っていないの?戦国時代の記録とは?】

なぜ、光秀の前半生のことは良く分かっていないの?と疑問に思ってしまうよね。

その理由は、光秀の記録がほとんど残っていないからなんだ。

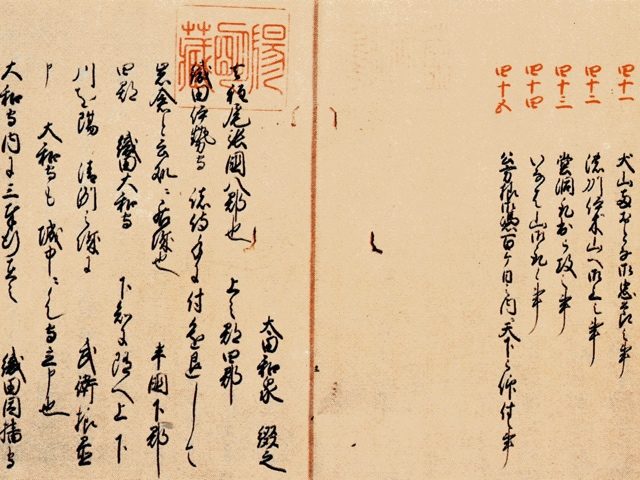

歴史上の人物や出来事に関して知る手がかりとなるのは紙に書かれた「史料」だよ。

歴史的史料の主なものとしては「文書(もんじょ)」と「記録」があるの。

この「文書」とは分かりやすくいえば、差出人と受取人のはっきっりしている書類や手紙のこと。

一方、「記録」とは差出人や受取人の名前が分からない書き物のことで、日記などは「記録」に該当するんだよ。

中世や戦国時代の研究には、貴族や僧侶がつづっていた日記が用いられることが多いの。

今の現代人がつける日記やブログは、個人的なことを書き綴るのが普通だよね。

でも、当時の貴族・僧侶が書き綴った日記は、業務日誌のようなもの。

個人的な思いをつづることはなくて、客観的な事実や情報を書くのが基本だったんだよ。

しかも、業務日誌だったから、家やお寺などに書いた後も大切に保管される傾向にあったんだ。

一方、文書は書類になるのでたくさん作られていたものの、その用が終われば捨てられることの方が多かったの。

また文書は火事や戦乱で失われるものも多く、現代に残っている文書は当時作られたもののうち、ほんの一握りか残っていないんだ。

文書は種類によって残る確率が高いものと、低いものがあるそう。

残る確率が高い文書とは長期間大切に保管する必要のある書類のこと。

例えば、大きなお金の支払い、受け取りや貸し借り、年貢関係、土地や財産の権利に関わる文書は残っている可能性が高いよ。

現代でも大した書類でなければすぐに捨ててしまうけど、このたぐいの書類は捨てずに家で大切に保管しているよね?

【光秀の前半生では文書に名前が登場することがなかった】

現代に残る文書は、きちんと保管する大切な文書だけ。

つまり、お金や年貢、土地関係の書類だけということ。

光秀の場合、信長に仕えるようになってから領地をもらって家臣を養う立場になったんだ。

つまり、領地の支配や年貢にかかわる立場になって、残される確率の高い文書に名前が登場するようになったよ。

信長に仕える前には領地などを持っていなかっため、文書に登場することはなかったんだよね。

浪人のような前半生だった光秀は残される確率の高い文書にはタッチしておらず、えらい貴族や僧侶との交流もなかったんだ。

【戦国時代の記録の代表「信長公記」】

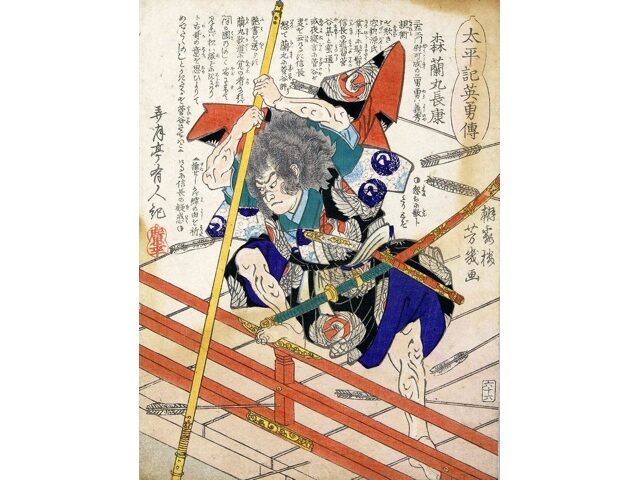

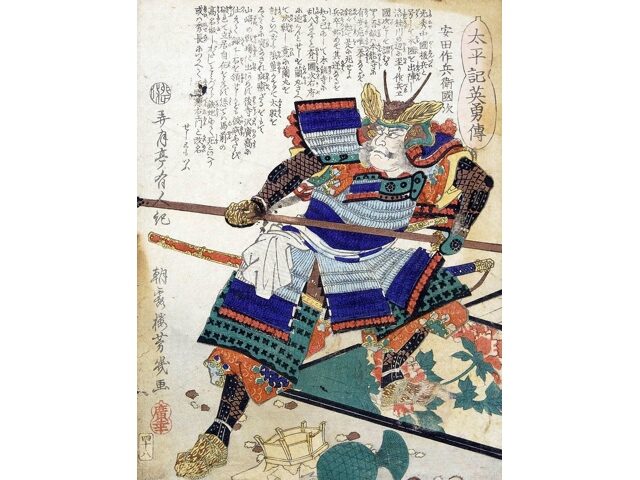

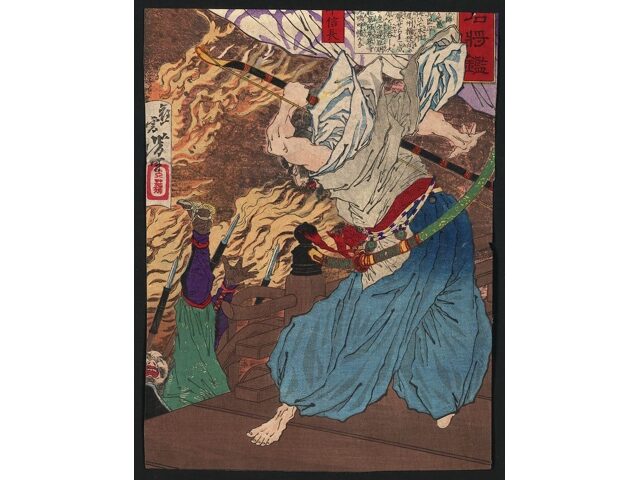

戦国武将について書かれた記録の代表と言えば太田牛一が書いた「信長公記(しんちょうこうき)」だよね。

この信長公記は信長の右筆をしていた太田牛一が、信長の死後、主君をしのんで書き残した一代記なんだ。

信長の秘書官が書いたものなので、信憑性は高く、光秀も登場しているよ。

光秀が信長公記に登場するのは、信長に仕え始めた頃からで、その後たびたび登場して、その動向が追えるようになるよ。