織田家の財源を支えた愛知県津島市にあった商業都市「津島湊」とは?

2020年7月11日

京都府綾部市にある明智光秀ゆかりのスポットとは?山家城址や国宝 光明寺 二王門もご紹介!

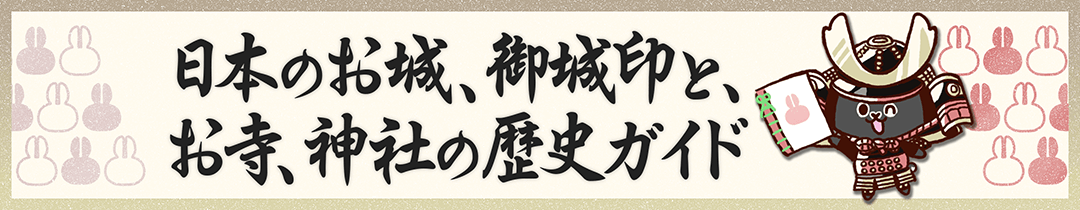

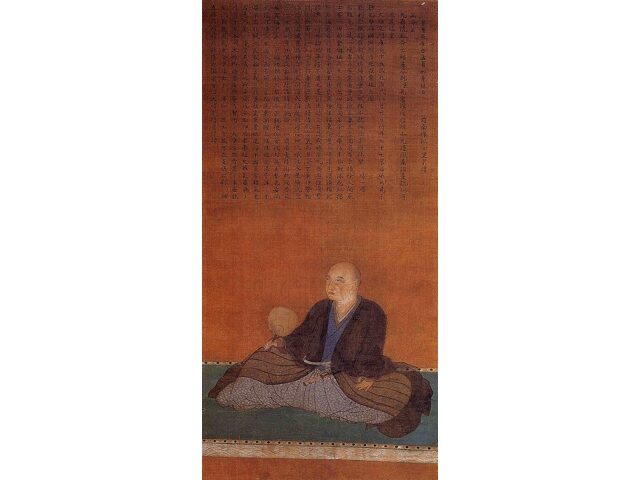

2020年7月13日「麒麟がくる」第12話では、織田信秀や東庵が双六(すごろく)で楽しむ様子が描かれているね。

この信秀や東庵が愛した双六とはどのようなものだったんだろう?

ここでは、戦国時代に人気を集めた娯楽の1つ「双六(すごろく)」についてまとめてみよう。

目次

【織田信秀や東庵が愛した双六とは?】

双六と言えば、現在でも子供たちに人気のボードゲームの一種だよね。

戦国時代に登場した双六は私たちがイメージする双六とはちょっと違うんだ。

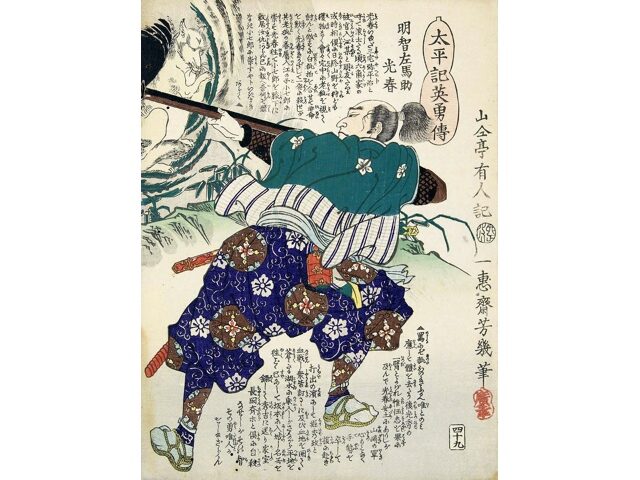

戦国時代の双六は「盤双六」と呼ばれていたの。

ちなみに現代人にもおなじみの双六は「絵双六」と呼ぶよ。

江戸時代までは「双六」と言えば盤双六のことを言ったんだ。

この盤双六は世界最古のテーブルゲームの1つである「バックギャモン」に似たゲームで飛鳥時代に中国から伝わったのでは…言われているよ。

【盤双六のルールは?】

この盤双六は白と黒の駒を使うので一見すると囲碁のようにも見えるんだけどルールは全然違うよ。

基本的な遊び方はこちら

1、盤を挟んで2人が座る

2、盤上に白と黒、各15個の石を置く

3、プレイヤーはサイコロを振る

4、サイコロで出た目だけ石を動かして、相手の陣地に先に全部の石を入れた方が勝利

ルールはいたってシンプルだよね。

盤双六ではサイコロの目が勝敗に大きく左右するんだ。

つまりサイコロの目が良ければだれでも勝てるということ。

つまり賭博要素を大きく含んでいたんだよ。

【人々が夢中になった盤双六は江戸時代に滅びてしまう】

盤双六とともに室内遊戯として人気を集めた将棋、囲碁は頭脳合戦として発達していったんだ。

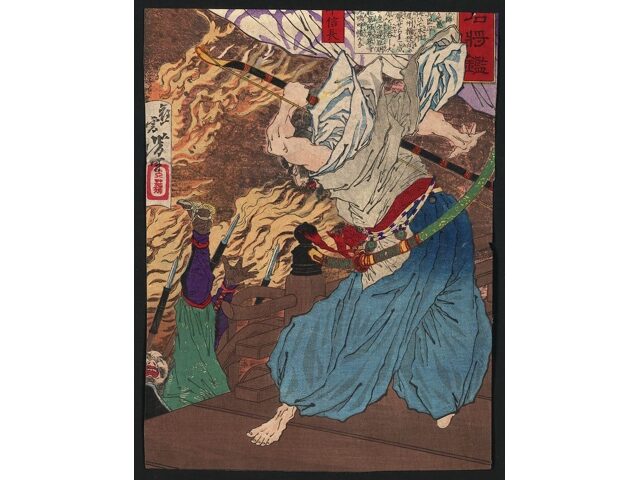

一方、盤双六はギャンブル性が高く、時代ごとの政権に禁止令を出されてもなお、宮中、武家、さらには庶民にまで広がって人々を夢中にさせたとか。

東庵のように盤双六をやめられない人がたくさんいたんだ。

東庵は「麒麟がくる」の中でこの盤双六による借金を抱えていたよね。

東庵が抱えていた借金40貫は現在のお金でいうと600万円にもなるんだよ。

また東庵だけではなく、兼好法師も「徒然草」の中で「囲碁・双六好みて明かし暮らす人は、四重・五逆にもまされる悪事とぞ思ふ」というある僧侶の言葉を紹介しているんだ。

この言葉は「囲碁・双六にうつつを抜かしている奴は殺人犯よりタチが悪い」という意味になるよ。

これだけ人気があったギャンブル性の高い盤双六だけど、江戸時代後半には滅んでしまうんだ。

その理由としては、いくつかあるんだけど、幕府からさんざん禁止令が出されたためとも、他に面白い賭博ゲームが出現したとも言われているんだよ。

【盤双六の次に流行ったサイコロ賭博】

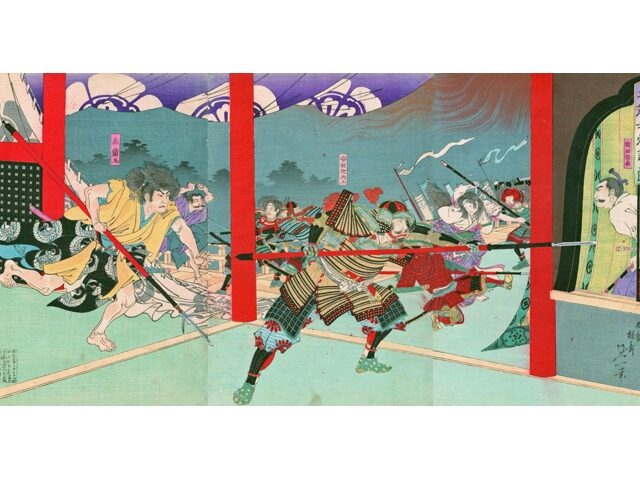

戦国時代には、道具を広げて賭博を楽しむ余裕がなくなり、道具を使わないで楽しめるサイコロ賭博が人気を集めたんだ。

サイコロ賭博は盤双六のように、盤や石は必要なく、サイコロだけでゲームができるから、戦場の陣中にもたくさんの武士たちが楽しんだそう。

単純なルールと短時間で勝負が決まるサイコロ賭博は、その分かりやすさから江戸時代に入っても武士、町人、農民などあらゆる層の博打好きに人気を博したんだよ。

サイコロ賭博の中でも特に有名なのが「丁半賭博」だよね。

丁半賭博はツボ振り役がサイコロ2つをツボに投げ入れて振り、サイコロの出目の合計が丁(偶数)か半(奇数)かを予想するゲームだよ。

丁半賭博は、やくざ映画や時代劇でもよく見かけるよね。

実際、戦国時代には丁半賭博が頻繁に行われていたんだ。

このように戦国時代にも室内遊戯は人々から親しまれていて、賭博などのギャンブルも行われていたんだよ。