女性の願いを1つだけ叶えてくれる「神明神社」は女性のパワースポットとして大人気!

2025年4月20日

京都「市比賣神社」は女人守護のパワースポットって知ってる?

2025年4月21日

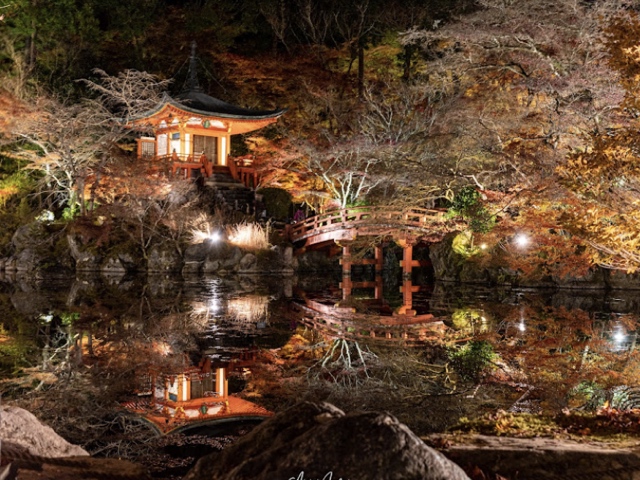

奈良県にある室生寺は女性が参拝できる「女人高野」として有名だよ。

室生寺にはたくさんの国宝や重要文化財があるの。

ここでは室生寺の魅力に迫ってみよう。

室生寺 from google

目次

【室生寺とは?】

奈良県北東部にある室生寺は、仏教の一派である真言宗・室生寺派の総本山。

太古の外輪山に囲まれ、古くから水の神である龍神が宿る「祈雨の聖地」として崇められてきたよ。

龍神は山の洞窟に住んでいると信じられてきて、干ばつの時に天皇は使いの者を派遣して、神に対する雨乞いの祈祷をさせたそう。

室生寺が創建されると、この場所が龍神信仰の場として栄えていったんだ。

都を遠く離れた山あいに建つ室生寺は、法相・真言の道場として独自の仏教文化が育まれたの。

数々の貴重な仏像等を伝える仏教美術の宝庫なんだ。

境内には平安時代初期の美しく個性的な仏像がたくさんあるよ。

室生寺 from google

【室生寺の歴史】

室生寺のある、室生の地は深山幽谷に囲まれており、古来より聖地として仰がれてきたの。

奈良時代末期に、この地でのちの桓武天皇である三部親王の病気平癒の祈願が5人の高徳な僧によって行われたんだ。

これが卓効のあったことから、勅命によって国家のために創建されたのが「室生寺」の始まりだよ。

天皇の命令により興福寺の高僧であった賢璟が最初の建物をつくったのが始まりで、その弟子の修円がいくつかの建物を付け加えたの。

それ以来、室生寺は山林修行の寺院として、また法相・真言・天台の高僧たちによる各宗兼学の道場として日本仏教の一躍を担ったんだ。

室生寺では独特の仏教文化を形成し、これまでに数多くの優れた仏教美術を継承してきたよ。

室生寺は格式の高い真言密教の道場として信仰を集め、女人の参詣を許された真言寺院「女人高野」としても親しまれていたんだ。

室生寺 from google

【女人高野として知られる室生寺】

室生寺は女性の信仰のためとして有名だよ。

そもそも女性は高野山の主な真言宗の寺院に入ることが禁じられているんだ。

しかし室生寺は女性を受け入れたため、鎌倉時代から「女人高野」として知られているの。

現在でも室生寺の参拝客の8割は女性が占めているんだ。

<「女人高野」と呼ばれるお寺は4つあった>

開創から1000年以上の間、「高野山にはの、女は入れへんがのう」という時代が続いたの。

そんな時代にあっても空海と縁を結んで、祈りを届けたいという女性たちの願いを聴いていたのが「女人高野」と呼ばれる4つのお寺なんだ。

「女人高野」と呼ばれるお寺は、室生寺・金剛寺・慈尊院・不動坂口女人堂の4つだよ。

室生寺は徳川5代将軍綱吉の母・桂昌院の寄進によって堂塔を修理したことから「女人高野」と呼ばれるようになったの。

天野山・金剛寺は後白河院の妹、八条女院の祈願所となったこと、そして八条女院に仕えていた2人の姉妹が出家し寺主になったことから「女人高野」と呼ばれたんだ。

万年山・慈尊院は空海の母である玉依御前が滞在し、没後本尊としていた弥勒菩薩に化身したという信仰から「女人高野」と呼ばれたよ。

不動坂口女人堂は、高野七口に建てられた女性の参籠が許された7つの女人堂のうちの1つで、現存する唯一のお堂なんだ。

室生寺 from google

【室生寺には国宝・重要文化財がたくさん!見どころを徹底解説】

室生寺の境内には、たくさんの国宝・重要文化財があるよ。

ここでは室生寺を訪れたらぜひとも見ておきたいスポットをご紹介しよう。

<本堂(灌頂堂)>

本堂は鎌倉時代の延慶元年(1308年)に建立されたもので国宝指定。

金堂からさらに石段をのぼると本堂があるよ。

この本堂は真言密教の最も大切な法義である「灌頂」をおこなうためのお堂なの。

寺院の中心であることから「本堂」「灌頂堂」と呼ばれているよ。

五間四方入母屋造りの大きなお堂で、和様と大仏様の折衷建築様式を示しているんだ。

堂内には如意輪観音菩薩をお祀りしているよ。

如意輪観音菩薩は平安時代中期作の重要文化財指定。

本堂正面の厨子に安置されており、穏やかな作風のかやの一木造りなんだ。

片膝をつき、頬に手を当てた姿で優しく微笑んでいるように見えるのが印象的。

大阪にある観心寺・兵庫にある神咒寺の如意輪観音とともに「日本三如意輪」の1つとして知られているの。

如意輪観音菩薩は、元々は全身金色だったのが現在は金がほとんど剥がれ落ちてしまっているんだ。

あらゆる願い事を叶えてくれると言われているよ。

本堂には椅子が置かれているから、ゆっくりと鑑賞することができるよ。

また本堂(灌頂堂)では御本尊である「如意輪観世音」と書かれた御朱印もいただけるんだ。

<金堂>

室生寺の金堂は平安時代前期に創建されたもので国宝指定。

鎧坂の石段を1段上がっていくごとに、金堂のこけら葺き寄棟造りの屋根が見えてくるよ。

懸け造りの高床正面一間通りは江戸時代に付加した礼堂で、この部分がなかった時代には堂内の仏像の姿が外からでも拝めたそう。

堂内には中尊 釈迦如来立像や薬師如来立像・文殊菩薩立像、十二神将立像などが安置されているよ。

金堂の特別拝観時のみ内部の写真撮影が可能。

・中尊 釈迦如来立像

中尊 釈迦如来立像は、平安時代前期に作られたもので国宝に指定されているの。

平安時代前期を代表とする堂々として均整のとれたかやの一木像で、本来は薬師如来として造像されたものなんだ。

とくに朱色の衣の流れるような衣紋は「漣波式」と呼ばれる独特のもので、「室生寺様」とも称されているよ。

光背には七仏坐像や宝相華・唐草文が華やかに描かれているの。

・薬師如来立像・文殊菩薩立像

金堂には5体の立像が安置されているんだけど、本尊の両側に置かれているのが薬師如来立像・文殊菩薩立像だよ。

薬師如来立像・文殊菩薩立像は平安時代作で重要文化財指定。

いずれも一木造りで、大きさや作風には相違があるの。

江戸時代中期に他の御堂から移されてきた像と考えられているよ。

・十二神将立像

十二神将立像は鎌倉時代作で、重要文化財指定。

薬師如来の従者として、昼夜12時に12の方位を守る像なんだ。

これらの像には頭上に十二支の動物を付けていて、誇張された自由な姿態の表現は鎌倉時代中期の特徴なの。

金堂には子神・丑神・午神・申神・戌神・亥神を安置しているよ。

室生寺 from google

<五重塔>

国宝に指定されている五重塔は奈良時代後期の西暦800年前後に作られたもの。

本堂の西側、奥の院への参道を兼ねている急な石段の最上段に優美に立っているよ。

高さは約16mで屋外の五重塔として日本で最も小さく、その古さは法隆寺に次ぐ古塔なんだ。

室生寺の中では最古の建造物になるの。

平成10年(1998年)に台風により倒れた木が五重塔を直撃するという災難に見舞われたものの、奇跡的に五重塔を支えている心柱には当たっていなかったため倒壊は免れたよ。

平成12年(2000年)の修復工事を経て見事に復活したんだ。

檜皮葺の屋根や丹塗りの組物が、奥深い樹林に包まれていて格別の風情があるよ。

室生寺 from google

<奥の院>

重要文化財に指定されている奥の院は、五重塔の左脇を通り過ぎ、いったん下って急な石段を登りきると見えてくるよ。

弘法大師空海像を祀る御影堂は「大師堂」とも呼ばれており、板葺き二段屋根の宝形造り。

この御影堂は鎌倉時代から南北朝時代あたりに創建されたもので、各地にある大師堂の中でも最古の堂の一つになるよ。

屋根の頂に据えられた露盤宝珠は優れた工芸品なんだ。

<七重石塔(奥之院)>

奥の院の頂上部分に建てられているのが七重石塔だよ。

この塔が立っている岩場は「諸仏出現の地」と伝えられていて、古くから信仰対象となっていたそう。

<弥勒堂>

弥勒堂は金堂前庭の左手にある三間四方のお堂。

修圓が興福寺に創設した伝法院を室生寺に移設したと伝えられているよ。

鎌倉時代の「宀一山図」には「伝法院」と堂名が記されていて、元々は南向きであったのを室町時代に東向きに改められ、江戸初期にも改造したんだ。

内部の四本柱の中に須弥壇を据えて、厨子に収められた弥勒菩薩像を安置しているよ。

弥勒菩薩像は奈良時代末期作の重要文化財。

弥勒堂の御本尊で、壇像風の小像は榧の一木造り。

両手、天衣、瓔珞なども含めて一材から刻まれているんだ。

<石楠花(しゃくなげ)>

室生寺と言えば石楠花が有名なの。

室生寺の代名詞ともなっていて、現在境内には約3,000株の石楠花が植えられているそう。

五重塔と石楠花のコラボレーションは実に見事で多くのカメラマンが集まるよ。

室生寺の石楠花は例年4月中旬~5月上旬が見頃の予定。

石楠花と同時期に金堂の特別拝観もあるよ。

<仁王門>

拝観受付を進み、右へ曲がると見えてくるのが仁王門。

仁王門は江戸時代に焼失して、昭和40年(1965年)に再建されたもの。

青色と赤色の仁王像が印象的だよ。

<バン字池>

仁王門を進むと見えてくるのが「バン字池」だよ。

梵字の「バン」の字に見えることから「バン字池」と呼ばれているそう。

木札の一文字目が「バン」と読むんだって。

<鎧坂>

バン字池のすぐ先にあるのが「鎧坂」だよ。

下から見ると鎧の草摺のように見えるので鎧坂と呼ばれているそう。

石楠花の時期には綺麗に咲き誇るおすすめの写真スポットだよ。

<北畠親房之墓>

北畠親房は南北朝時代の後醍醐天皇側の重臣。

宇田地域は北畠家の所領だったこともあり、北畠親房の墓だと伝わっているものの、はっきりとしたことは分からないそう。

<織田常真(信雄)廟>

織田常真(信雄)は織田信長の三男。

江戸時代には宇陀松山藩の初代藩主となったの。

京都総見院から分骨され、この室生寺でも供養されているそう。

<無明橋>

奥の院への道にかかる橋は「無明橋」と呼ばれているよ。

この辺りは「無明谷」と呼ばれていて、無明橋から370段進むと奥の院に着くの。

<太鼓橋>

室生寺の前を流れる室生川に架かる橋。

この橋を渡ると室生寺の境内になるよ。

室生寺 from google

【室生寺の住所とアクセス】

住所

奈良県宇陀市室生78

アクセス

奈良交通バス「室生口大野駅」~「室生寺前」

室生寺前バス停下車、徒歩約5分所要時間 約14分

公式サイトより引用