ユネスコ世界文化遺産「金峯山寺」では日本一過酷な修行が行われていた?

2025年3月23日

京都屈指の桜の名所・平野神社はパワースポットとしても有名

2025年3月23日京都にはお寺や神社がたくさんあるから、桜や紅葉が名所になっているところも多いんだ。

その中でも醍醐寺は豊臣秀吉も愛した花見名所として知られているの。

今回は桜の名所として知られている醍醐寺についてまとめてみよう。

醍醐寺 from google

目次

【醍醐寺とは?】

京都市伏見区に位置する醍醐寺は約200万坪にも及ぶ広大な寺域を誇っており、国宝や重要文化財などの建造物が多くあるの。

豊臣秀吉公の大花見ゆかりの地として毎年春にはたくさんの観光客が訪れるんだ。

さらに醍醐寺は秋の紅葉も格別だよ。

境内は金堂や五重塔を擁する「下醍醐」と、清瀧宮や薬師堂のある「上醍醐」があり、それぞれ違った魅力を見せてくれるの。

また醍醐寺は平成6年(1994年)に「古都京都の文化財」の一角としてユネスコ世界文化遺産に登録されているんだ。

貴重な国宝や需要文化財を含む寺宝が数多く所蔵されていて、その数は約10万点にも及ぶの。

寺宝の一部は季節ごとに展示替えを行いながら公開されていて、実際に目にすることもできるよ。

<下醍醐の魅力>

下醍醐には五重塔や金堂があり、広々とした境内に点在する伽藍群が見どころ。

春には桜馬場に満開の桜が一面に広がるよ。

また総門と仁王門の間には参道両脇に桜の木が植わっているため、桜参道になるんだ。

境内奥手にある弁天堂のまわりはイロハモミジが植わっており、秋には紅葉を楽しめるよ。

<上醍醐の魅力>

上醍醐は山上にある堂宇群なので、ちょっとしたハイキングを楽しめるよ。

上醍醐への登り口で入山料を支払い、町石に導かれながら1時間ほど山道を登り続けると到着。

山道の途中には不動滝など休憩スポットもあるよ。

上醍醐にある准胝堂は10年前の2008年に落雷によって焼失してしまったため、現在は再建にむけての取り組みが行われているんだ。

醍醐寺 from google

【醍醐寺の歴史とは?】

醍醐寺の創建は奈良時代のこと。

真言宗醍醐派の総本山であり、山岳修行の本拠地としても知られており、僧たちは山に籠って修行を行っていたの。

醍醐寺は修験道の祖である理源大師聖宝がこの地の山頂付近に堂宇を建てたのが始まりなんだ。

理源大師聖宝は弘法大師の孫弟子でもあるの。

この場所で霊水が得られたことで堂宇を建てたんだけど、理源大師聖宝はその水の味を「醍醐味」と評して、山を「醍醐山」と名付けたんだ。

そこから寺院の名前は「醍醐寺」となったよ。

醍醐寺 from google

開山の頃に置かれたのが准胝堂や如意輪堂なんだ。

907年には醍醐天皇の勅願寺となり薬師如来像が安置され、山上だけでなく山麓でも大規模な堂宇群の整備が進んだの。

そうして上醍醐と下醍醐が成立したんだ。

応仁の乱などの戦禍によって荒廃してしまものの、16世紀に豊臣秀吉公によって再興。

秀吉公がこの地で大花見を行ったのがきっかけなんだ。

五重塔の修復や金堂の移築のほかに、三宝院も建造されて現在の寺観が整ったよ。

五重塔は平安時代から現存する唯一の建物なの。

醍醐寺 from google

【醍醐寺と言えば豊臣秀吉も愛した「醍醐の花見」】

醍醐寺と言えば「醍醐の花見」という言葉を聞いたことがある人も多いはず。

「醍醐の花見」は豊臣秀吉が死去する直前に醍醐寺で行った花見のことなの。

醍醐寺は醍醐天皇の勅願寺になり隆盛を極めていたものの、戦乱に巻き込まれて伽藍も壊滅的になってしまうんだ。

そこで秀吉は醍醐寺の復興に努め、「醍醐寺で花見をしたい」と言い出したの。

「醍醐の花見」は派手なもの好きの秀吉公らしく、とてつもなく盛大な宴だったんだ。

醍醐寺 from google

<700本の桜を植えて庭園「三宝院」を造る>

醍醐寺で花見を行うために、秀吉公は畿内から700本もの桜を取り寄せ、「三宝院」という庭園を造ったの。

三宝院は総門から入ってすぐ左の方にある醍醐寺のシンブルとも言える建造物であり、醍醐寺座主が移住する場所でもあるんだ。

表書院からは庭園全体を見渡すことができ、花見を楽しめるよ。

安土桃山時代の雰囲気を残した様式となっており、長谷川等伯や石田幽汀作の袴絵を見ることができるの。

醍醐寺 from google

ちなみに三宝院の庭園は秀吉公が設計したもの。

庭の真ん中には覇者の証とされる「富戸石」もあるよ。

春には三宝院の大紅しだれや参道の桜トンネルなど見応えのある桜を見ることができるんだ。

<花見文化が始まったのは「醍醐の花見」からって本当?>

醍醐寺で行われた花見は旧暦の3月15日に行われたの。

この花見のためにその年の正月から五奉公に準備をさせて、仁王門などの修理、掃除、寝殿の新築なども行わせたそう。

秀吉公は1300人もの人を呼んで、盛大にお花見をしたの。

実は豊臣秀吉がお花見をするまで、日本には花見という文化はなかったんだ。

古くから桜を見て愛でてきたものの、花見文化はまだまだ確立していなかったの。

秀吉公がおこなった醍醐の花見以来、桜を愛でながらご馳走を食べたり、お酒を飲んだりするお花見文化が民衆にもお花見文化が広まったそう。

醍醐寺は現在「日本のさくら名所100選」にも選ばれており、お花見シーズンには全国各地から参拝客が桜を見にくるんだ。

【醍醐寺は西国三十三所の観音巡礼】

醍醐寺は西国三十三所の観音巡礼なんだ。

三十三所巡礼は、近畿圏内における観音霊場33寺に番外の3寺を加えた36寺を巡るの。

醍醐寺の上醍醐にある「准胝堂」は西国三十三所11番目にあたるんだ。

ただし、准胝堂が焼失してしまったので、下醍醐の大講堂あらため「観音堂」が札所となっており、御朱印の発給を行っているよ。

観音堂は境内中央にある参道に沿って歩き、金堂や五重塔のある場所を過ぎて、弁天堂に至る手前の右手にあるの。

醍醐寺 from google

京都・醍醐寺は国宝・重要文化財多数で見どころ満載!おすすめスポットを徹底解説

京都の醍醐寺には6棟の国宝と10棟の重要文化財がある世界遺産だよ。

ここでは醍醐寺を訪れたらぜひともチェックしておきたい見どころをまとめてみよう。

【醍醐寺には6棟の国宝と10棟の重要文化財あり】

醍醐寺には上醍醐と下醍醐に、6棟の国宝と10棟の重要文化財の建物があるよ。

特に下醍醐には貴重な仏教建築が数多く点在していて、見どころが多いんだ。

その中でも国宝指定の五重塔は京都府最古の木造建築とされる貴重なものなの。

ここでは醍醐寺にある国宝や重要文化財をまとめてみよう。

醍醐寺 from google

<西大門(仁王門)>

西大門は豊臣秀吉が金堂の再建後に、慶長10年(1605年)に再建したもの。

西大門に安置されている仁王像は重要文化財指定で、もとは南大門に祀られている尊像なんだ。

長承3年(1134年)に仏師勢増・仁増によって造立された尊像なの。

醍醐寺 from google

<五重塔>

醍醐寺のシンボルとも言える五重塔は日本三大名塔の1つ。

天歴5年(951年)に建立され、京都府下最古の木造建築なんだ。

日本全国でみても、現存する五重塔の中では法隆寺、室生寺に次いで3番目の古さなの。

五重塔は醍醐天皇の冥福を祈るために、第一皇子・朱雀天皇によって着工され、第二皇子・村上天皇の時代に完成したよ。

高さ約38m、屋根の上の相輪は約13mにも及ぶ巨大な塔なの。

醍醐寺の五重塔は下層と上層の差が大きい「逓減(ていげん)が大きく」なる傾向があるんだ。

これは飛鳥時代や奈良時代の塔によく見られる様式なんだよ。

醍醐寺の五重塔は平安時代のものでありながら、逓減は割りと大きめな特徴があるの。

重厚でありながら、洗練された佇まいが魅力的なんだ。

<五重塔初層壁画>

五重塔は建物自体が国宝指定なんだけど、それとは別に初層の内部に描かれた壁画が独立して国宝指定されているの。

初層の内部には両界曼荼羅や真言八祖が描かれていて、日本密教絵画の源流をなすものといわれているよ。

この絵画は10世紀のもので、制作年代の明確な仏画の秀作として高い評価を受けているんだ。

特に真言八祖像にある空海像は、現存する空海の画像としては日本最古のものでとても貴重だよ。

醍醐寺 from google

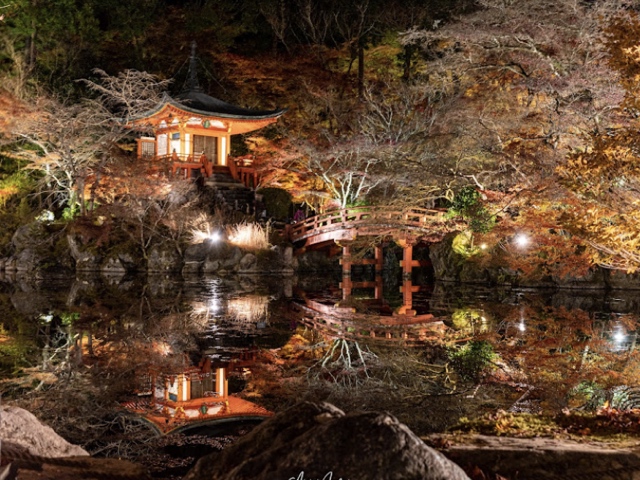

<弁天堂>

下醍醐の一番奥にあるのが弁天堂。

音楽や芸術、知識などの女神として知られる弁財天をお祀りしているお堂なんだ。

境内で一番写真映えするスポットとして人気があるよ。

弁天堂とまわりの弁天池を一緒に撮影すると、水面にも弁天堂や橋が綺麗に反射されて写るからとっても綺麗なんだよ。

特に秋の紅葉シーズンがおすすめ!

醍醐寺では毎年秋に夜間特別拝観を行っているから、ライトアップした紅葉を楽しむことができるの。

弁天堂の周りも綺麗にライトアップされるよ。

醍醐寺 from google

<金堂>

総門から直進して、仁王門を通り抜けると下醍醐に到着。

した醍醐は伽藍と呼ばれており、金堂もそこにあるよ。

金堂は国宝指定されており、過去に2度焼失。

現在の金堂は豊臣秀吉公によって和歌山県から移築されたものなの。

金堂には醍醐寺の本尊である薬師如来坐像が安置されているよ。

春には周囲に桜が咲き乱れて美しさが増すんだ。

醍醐寺 from google

<薬師堂>

醍醐寺発祥の地である上醍醐の中央に位置するのが国宝指定の「薬師堂」だよ。

延喜13年(913年)に醍醐天皇の御願堂として創建された薬師堂は、自然が残る場所にあり神秘的なパワーを感じられるの。

醍醐寺が創建されて以来、湧き続けている上醍醐の醍醐水は現在でも実際に飲むことができるよ。

本尊の薬師三尊像(国宝指定)は保存管理のために、霊宝館平成館に遷座されているの。

薬師如来は総丈1m80㎝、左右の両脇仏は総丈1m30㎝で、国宝の三尊仏とほぼ同じ大きさで、総檜一木乾漆像となっているよ。

<清瀧宮拝殿>

国宝指定の清瀧宮拝殿は室町時代の建物。

寝殿造の手法を生かした気品のある風格を備えているの。

山腹を切り開いて前面が崖にさしかかる懸造りの構造になっているんだ。

醍醐寺 from google

<開山堂>

開山堂は醍醐寺の開山・理源大師聖宝を奉安したお堂。

延喜11年(911年)に理源大師聖宝の弟子・醍醐寺第一世座主・観賢僧正によって建立されたものの、後に焼失。

鎌倉時代に再建されたものの荒廃し、現在の御堂は慶長11年(1606年)に豊臣秀頼によって再建されたものなんだ。

山上最大のお堂で、桃山時代の特徴をよく表しているよ。

お堂の内陣には中央に醍醐寺開山聖宝理源大師像、左に真言宗宗祖弘法大師像、右に醍醐寺第一世座主・観賢僧正像が祀られているんだ。

醍醐寺 from google

<如意輪堂>

如意輪堂は、醍醐寺を開山した理源大師聖宝が上醍醐を開いた際に、准胝堂と共に最初に建てた建物。

現在の建物は慶長11年(1613年)に建立のもの。

本尊如意輪観音と脇の間に毘沙門天、吉祥天が祀られているよ。

【醍醐寺の三宝院とは?】

入り口となる総門をくぐって左手にあるのが「三宝院」だよ。

三宝院は醍醐寺における本坊として存在していて、三宝院にある建造物の大半は重要文化財に指定されているの。

ここでは、三宝院にある見どころをまとめてみよう。

<唐門>

国宝指定の唐門は、門跡寺院として三宝院にあって、朝廷からの使者を迎える時だけ扉を開いたとされる勅使門なの。

創建時には、門全体が黒の漆塗りで、菊と桐の4つの大きな紋には金箔が施されていたんだ。

平成22年(2010年)に修復され、壮麗な姿を取り戻したよ。

醍醐寺 from google

<表書院>

三宝院にある表書院は庭園に面して建っており、平安時代における寝殿造の様式を取り入れた桃山建築で国宝に指定されているんだ。

豊臣秀吉公にある「醍醐の花見」の際に奈良県から移築されたもので、元々は能の楽屋で能舞台として使うこともできるの。

下段・中段・上段の間があり、下段の間は別名「揚舞台の間」と呼ばれていて、畳をあげると能舞台になるよ。

中段の間、上段の間は下段の間よりも一段高くなっており、能楽や狂言を高い位置から見下ろせるような造りになっているんだ。

醍醐寺 from google

<表書院・襖絵>

表書院には重要文化財である襖絵もあるの。

上段の間の襖絵は「四季の柳」を主題としていて、中段の間の襖絵は「山野の風景」を描いているよ。

上段・中段の間は長谷川等伯一派の作、下段の間の襖絵は石田幽汀の作で、孔雀と蘇鉄が描かれているの。

三宝院庭園 from google

<三宝院庭園>

三宝院庭園は国の特別史跡および特別名勝に指定されているの。

三宝院には畳敷きの部屋がいくつもあって、座って景色を楽しむことができるよ。

豊臣秀吉公が「醍醐の花見」を開催する際に、秀吉公自らが設計したことで知られているの。

亀の甲羅のように見える亀島などユニークな建造物がたくさんあるよ。

亀島は幹の太い立派な五葉松が島全体に覆っていて、この松は樹齢600年以上と言われる天下の名木なんだ。

また亀島の西隣には「鶴島」もあるよ。

<賀茂の三石>

三宝院庭園にある池の手前には、3つの珍しい形の石があるの。

左側の石は「賀茂川の流れの速いさま」、中の石は「賀茂川のよどんだ状態」、右の石は「賀茂川の水が割れて砕け散るさま」を表しているんだ。

<藤戸石>

三宝院庭園の中心にある「藤戸石」は阿弥陀三尊を表しているの。

歴代の武将に引き継がれていて「天下の名石」とも言われているよ。

藤戸石は岡山県藤戸の渡で産出されたと伝えられていて、室町時代から珍重されているんだ。

謡曲「藤戸」にちなんで「勝利石」として細川氏が京都に運び、その後織田信長が二条城に移したの。

信長の死後は、豊臣秀吉が聚楽第、そして醍醐寺三宝院へと石を移したそう。

<豊国大明神>

豊国大明神は豊臣秀吉を祀る社。

醍醐寺全体の復興に尽力した秀吉公の恩に報いるために建立されたものなんだ。

<枕流亭>

茶室「枕流亭」は庭の南東にある建物。

内部は3部屋に分かれていて、南側から上段・中段・水屋の間となっているよ。

柱には栗など珍しい木が使われているんだ。

<三段の滝>

三宝院庭園の東南に位置する滝が「三段の滝」だよ。

深山の趣を加えて滝山を高くして、立石などの作庭がされているの。

【まだまだある!醍醐寺の見どころスポットを徹底解説】

醍醐寺の境内にはたくさんの見どころがあるよ。

ここでは醍醐寺を訪れたらぜひチェックしておきたい見どころスポットをまとめてみよう。

<霊宝館>

総門からはいって右手にある「霊宝館」にはたくさんの寺宝が収蔵されているよ。

その数は国宝や重要文化財だけでも7万5000点以上、未指定のものを含めると約10万点の寺宝が所蔵されているんだ。

貴重な絵画や彫刻、工芸、古文書、仏像などがあるの。

また霊宝館の敷地内には「醍醐大しだれ桜」という樹齢180年の大きなしだれ桜があって有名なんだ。

この「醍醐大しだれ桜」の他にも40本以上の桜があって、春には満開に咲き乱れるよ。

<報恩院>

上醍醐にあった極楽坊を醍醐寺・第35世座主の憲深僧正が活動拠点として「報恩院」と名前を変えたのが始まり。

その後、下醍醐に移したよ。

毎日午後1時から堂内で護摩が焚かれ、本尊の不動明王に家内安全・商売繁盛・厄除招福を祈願するんだ。

また堂前では自動車交通安全の祈願もできるの。

<成身院>

成身院は別名「女人堂」とも呼ばれているの。

上醍醐への登山口にある成身院は、昔は女性がこの場所から山上の諸仏を拝んでいたことからその名で呼ばれるようになったんだ。

現在の本堂は江戸時代に再建されたもの。

本尊は、山上の准胝観音の分身が祀られているよ。

また本堂前には山側から不動明王、理源大師、弥勒菩薩、役行者、地蔵菩薩が祀られているの。

【醍醐寺の住所とアクセス】

住所

京都府京都市伏見区醍醐東大路町22

アクセス

JR京都駅から、JR東海道本線(琵琶湖線)または湖西線約5分で山科駅。

京都市営地下鉄東西線に乗り換え、約10分の「醍醐駅」で下車。JR奈良線・六地蔵駅、京阪六地蔵駅で地下鉄東西線に乗り換え、約5分の「醍醐駅」で下車。

など。

公式サイトより引用