幸せを呼ぶお寺「長福寿寺」は宝くじが当たるお寺って本当?

2025年3月21日

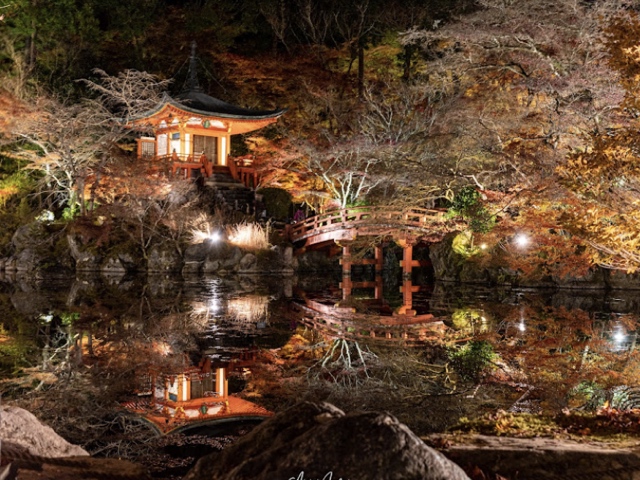

花見発祥の地・京都の醍醐寺の魅力とは?国宝・重要文化財多数で見どころ満載!おすすめスポットを徹底解説

2025年3月23日奈良県吉野山にある「金峯山寺」は修験道の総本山であり、日本一厳しい修行をおこなっていたお寺として知られているよ。

境内には国宝・重要文化財指定の建造物が多く、ユネスコ世界文化遺産にも登録されているんだ。

ここでは金峯山寺の魅力についてまとめてみよう。

目次

【金峯山寺とは?】

奈良県の吉野山にある金峯山寺は、金峯山修験本宗(総本山)で山号を「国軸山」と言うの。

7世紀後半、呪術者であり修験道の開祖と言われる役小角が吉野山に建てたお堂「山下蔵王堂」が始まりなんだ。

南北朝時代に吉野は後醍醐天皇側の南朝の拠点となっており、金峯山寺の僧たちも南朝に味方していたの。

そのため足利幕府軍(北側)に攻められ、伽藍が焼失してしまうんだ。

しかしその後、豊臣秀吉らによって再建が進められたよ。

明治期には神仏分離令や廃仏毀釈、修験道廃止令によって廃寺になるまで追い込まれたものの、明治19年(1886年)に天台宗の寺院として復興。

昭和23年(1948年)に金峯山寺修験本宗として独立して、平成16年(2004年)に世界遺産に登録されたよ。

金峯山寺 from google

【金峯山寺は修験道の根本道場】

金峯山寺のある吉野山から山上ヶ岳にかけての一帯は、古くから「金の御岳、金峯山」と称され、古代から世に広く知られた聖域だったの。

白鳳時代に役行者が金峯山の山頂にあたる山上ヶ岳で、1000日間の参籠修行された結果、金剛蔵王大権現を感得して、修験道のご本尊とされたと伝わっているよ。

役行者は、金剛蔵王大権現の姿をヤマザクラの木に刻み、山上ヶ岳の頂上と山下にあたる吉野山にお祀りしたことが金峯山寺の開創と伝えられているんだ。

それ以降、金峯山寺は皇族貴族から一般民衆まで広い崇敬を受け、修験道の根本道場として栄えていったよ。

現在でも金峯山修験本宗の総本山として全国の修験者・山伏が集う修験道の中心寺院となっているんだ。

<修験道とは?>

修験道とは日本独自の宗教であり、人間誰もが持っている自然に対する畏敬の念「自然崇拝」に外来の仏教、道教、陰陽道などが融合して成立した宗教。

修験道の修行者は「修験者」や「山伏」と呼ばれ、役行者をその開祖と仰いでいるんだ。

修験者達は、苦修練行の場を山に求めており、吉野の山々に分け入って、深山幽谷に身を置いて修行しているの。

吉野大峯は修験道の根本道場とされているんだ。

金峯山寺 from google

【世界遺産としての金峯山寺】

平成16年(2004年)7月7日、紀伊半島南部の3霊場(吉野大峯・高野山・熊野三山)とそれらを結ぶ参詣道が「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの世界文化遺産に登録されたの。

ユネスコ世界文化遺産登録推進にあたって、金峯山寺が奈良県内の中心的な推進運動を展開したんだ。

その結果、日本で初めて民間運動に端を発する世界遺産登録に繋がったんだよ。

金峯山寺の国宝・蔵王堂と国宝・仁王門、境内地はその中核資産として登録されているの。

また、修験道の最奥の修行道場である大峯奥駈道も中核資産となっているんだ。

【金峯山寺で行われて日本一過酷な修行「千日回峰行」とは?】

日本の仏教の長い歴史の中で、「千日回峰行」と呼ばれる修行があるの。

この千日回峰行は比叡山延歴寺と吉野山金峯寺で行われているんだ。

吉野山金峯山寺は役行者が開いたお寺であり、修験道の総本山でもあるよ。

ここで行われる大峰山・大峰千日回峰行は修行の中でも最も厳しいとされていて、1300年の中でわずか2人しか達成していないんだ。

<千日回峰行の発祥は比叡山>

そもそも千日回峰行の発祥そのものは比叡山とされているよ。

最澄の弟子である相応和尚のときから続いている行なんだ。

<大峰山・大峰千日回峰行とは?>

大峰山・大峰千日回峰行では金峯山寺から大峰山寺まで往復約48キロの山道を、大峰山の戸開き期間中毎日休まずに歩き続けて、約9年かけて1000日満行する修行なの。

吉野山金峯山寺蔵王堂(364m)から山上ヶ岳大峰山寺(1719m)までは片道24キロの道のりで、一歩間違えると転落してしまうような難所がたくさんあるんだ。

金峯山寺から大峰山寺までは高低差が1355mもあり、明治期に現在のルートが整備されるまでは大峰山に至る古道は険しすぎて毎日往復するのは不可能だったそう。

千日回峰行は1000日間連続して行うわけではなく、大峰山の山開きである「戸開け式」の5月3日から「戸閉め式」前日の9月22日の間に限られているよ。

4ヶ月間行に入り、その後年末までの4ヶ月間で衰弱した体を回復させて、年明けから4ヶ月かけて行に向けて準備を整えるの。

これを9年間続けると1000日間達成することができるんだ。

<大峰山・大峰千日回峰行の1日の流れとは?>

千日回峰行の1日は午前0時に起床するところからスタート。

起きてすぐに滝行から始まり、冷たい水で体を清めて金峯山寺の参籠所で鈴懸に着替えて出発するよ。

暗く危険な道を提灯1つで歩き、百丁茶屋跡あたりで夜明けを迎えるの。

ここから大峰山山頂は険しい山道や難所が続き、午前8時30分頃に山上ヶ岳に到着。

昼食を食べて、来た道を下り、午後3時30分過ぎに金峯山寺蔵王堂に帰ってくるよ。

帰堂したら掃除・洗濯を行い、翌日の準備をして就寝。

また次の日には0時に起きなければならず、なんとも過酷な修行であることがよくわかるね。

<千日回峰行中に口にできるのはおにぎりの水のみ>

千日回峰行の間に口にできるのはおにぎりと水だけ。

15時間もかけて厳しい山道を歩き続け、睡眠時間は毎日4~5時間程度という荒行だよ。

しかも千日回峰行はいったん行に入ると途中でやめることは許されないの。

万が一途中でやめる場合には、ひもで首をくくるか、短刀で腹を切り自ら命を絶って行を終えることが掟となっているんだ。

そのため千日回峰行の白い衣装は「死出装束」とも言われているの。

千日回峰行は命がけの修行と言えるね。

<大峰山・大峰千日回峰行を達成したのは1300年で2人のみ>

大峰山・大峰千日回峰行はのべ48,000キロを歩く厳しい修行であり、それを達成したのは大峰山寺約1300年の長い歴史の中でわずか2人だけなんだ。

大峰山・大峰千日回峰行を達成した1人目は、金峯山寺副住職の柳澤眞悟大阿闍梨。

昭和48年(1973年)から金峯山寺で修行し、昭和58年(1983年)に満行したよ。

大峰山・大峰千日回峰行は柳澤大阿闍梨が道を開いたとも言われているんだ。

2人目は塩沼亮潤大阿闍梨。

昭和62年(1987年)に金峯山寺で修業し、平成11年(1999年)に満行したの。

2003年には仙台市に慈眼寺を建立したよ。

この2人は大峰山・大峰千日回峰行を満行した後には、断食・断水・不眠・不臥を9日間続ける「四無行」も達成しているんだ。

この四無行は心身ともに厳しい大峰山・大峰千日回峰行を達成したからこそ臨める行とされているよ。

金峯山寺 from google

【金峯山寺の見どころを徹底解説】

金峯山寺の境内に国宝・世界遺産指定の蔵王堂などたくさんの見どころがあるんだ。

ここでは金峯山寺の見どころスポットをまとめてみよう。

<蔵王堂(国宝・世界遺産)>

金峯山寺の本堂にあたるのが国宝に指定されている「蔵王堂」だよ。

堂内には本尊である金剛蔵王大権現三体のほか、たくさんの尊像を安置しているよ。

蔵王堂は世界遺産の中隔遺産にも指定されているんだ。

単層裳階付き入母屋造り檜皮葺きで、高さは34m、横幅・奥行きともに36mの豪壮な建造物なの。

木造古建築としては、東大寺大仏殿に次ぐ大きさを誇っているよ。

蔵王堂は白鳳年間に役行者が創建されたと伝えられているの。

平安時代から焼失・再建を繰り返し、現在の建物は天正20年(1592年)頃に豊臣秀吉によって再建されたもの。

その内部には日本最大のお厨子もあるよ。

<御本尊・金剛蔵王大権現三体>

本尊・金剛蔵王大権現三体は秘仏で、普段は見ることができないんだ。

本尊は高さ約7mもあり、全身は美しい青色で髪は赤く逆立ち、目を黄金に輝かせるその姿は圧倒的だよ。

金剛蔵王大権現は釈迦如来(中央)、千手観音(右側)、弥勒菩薩(左側)に姿を変えているの。

金剛蔵王大権現三体は特別公開時(1年に2回)のみ見学が可能なんだ。

修験道の開祖・役行者が金峯山で修行し、仏の出現を強く願った時に蔵王権現の姿を感じ取ったと言われているの。

そのため修験道の本尊として崇められているよ。

金峯山寺の金剛蔵王大権現三体は高さが約7mもあることから「日本最大の秘仏」と呼ばれることもあるんだ。

<仁王門(国宝・世界遺産)>

国宝指定で世界遺産の中核資産に登録されている「仁王門」は城郭を思わせる巨大な石垣の上に建つ重層入母屋造り本瓦葺き。

棟の高さは20.3mもあり、日本屈指の山門だよ。

本堂が南を正面としているのに対して、仁王門は北が正門になるの。

京阪神をはじめ北側から吉野大峯に入峰する人々をお迎えする門でもあるんだ。

仁王門の左右には高さ5mを超える仁王像(重要文化財指定)が安置されているよ。

奈良東大寺南大門の仁王像に次ぐ巨像なんだ。

阿形像は延元3年(1339年)、吽形像は延元4年(1340年)に南都の大仏師・康成によって造立されたもの。

両像ともに重要文化財に指定されているよ。

仁王門は南北朝時代に建立されたと言われており、平成30年から大修理に着手したんだ。

<二天門跡>

二天門とはかつて蔵王堂の南に南面して建っていた門のこと。

この二天門は大峯から出峰してきた行者を迎えるための門だったの。

元弘3年(1333年)、鎌倉幕府が攻め寄せたとき、村上義光が大塔宮護良親王の身代わりとなって、二天門で切腹したという伝説が残されているよ。

江戸時代の絵図には二天門を描くものもあるものの、実際には南北朝時代の消失後再建されることはなかったそう。

現在、二天門跡地には「二天門跡村上義光公忠死之所」と刻まれた石柱がたたずんでいるよ。

<観音堂>

観音堂では本尊・十一面観音立像をお祀りしているよ。

管音頭は南北朝・室町時代頃に創建されたと言われているの。

本尊・十一面観音立像は南北朝作で、脇に安置されている阿難・迦葉尊者立像は廃寺となっている世尊寺に安置されていた像と伝わっているんだ。

金峯山寺 from google

<愛染堂>

愛染堂では本尊・愛染明王をお祀りしているよ。

現在のお堂は明和7年(1770年)に経蔵として建立されたもの。

その後護摩堂として使われていたんだ。

昭和58年(1983年)に蔵王堂に安置されていた愛染明王を遷座して「愛染堂」としたよ。

この像は明治はじめに廃寺になった安禅寺に安置されていたものなんだ。

<蔵王権現本地堂>

蔵王権現本地堂は食堂の跡地に役行者1300年、大遠忌を契機として建立されたもの。

本地堂には蔵王権現の本地である釈迦・千手観音・弥勒の三尊、役行者・前鬼・後鬼像が安置されているよ。

<四本桜>

蔵王堂の境内、医師の作の中に桜が四本植えられている場所が「四本桜」だよ。

元弘3年(1333年)に、大塔宮護良親王が鎌倉幕府勢に攻められて、吉野落城を覚悟して最期の酒宴をされた場所なの。

その際に陣幕の柱跡に植え続けられたのが、この四本桜なんだ。

<鐘楼>

蔵王堂の西脇にあるのが鐘楼。

創建は不詳で江戸時代以来、時刻や法要を告げる鐘として使用されているよ。

大晦日の除夜の鐘の時には、参拝者全員が撞くことができるの。

<本坊>

蔵王堂の北方にあるのが「本坊」だよ。

入母屋造りの本屋、切妻破風造りの付属屋、唐破風造りの車寄せのほかに、浴場、表門、土蔵もあるよ。

正面紋は本願寺説教所の門を移築したもの。

<南朝妙法殿>

南朝妙法殿がある場所には、かつて後醍醐天皇が行在所とした実城寺があったんだ。

南朝妙法殿には旧実城寺の本尊と伝えられる、木造釈迦如来坐像(奈良県指定文化財)が安置されているよ。

<聖仏舎利宝殿>

聖仏舎利宝殿は仏舎利(お釈迦様のお骨)を安置するために建立されたもの。

安置されている仏舎利は、昭和42年(1967年)にインド政府から贈呈されたものだよ。

<役行者銅像>

修験道の開祖である役行者の大銅像。

女性行者のための行場として蔵王堂の西方の谷間にある一の滝を開いた際に、行場の入り口に建立されたよ。

役行者には夫婦の鬼が付き従っているの。

この夫婦の鬼は、手に斧を持った鬼が「前鬼」、水がめを持った鬼を「後鬼」と言うんだ。

この鬼は生駒山の暗峠で人の子をさらう悪い夫婦鬼だったけれど役行者がこの夫婦の子どもを隠しておびき出し、調伏したと言われているよ。

金峯山寺 from google

<脳天大神龍王院>

脳天大神龍王院は昭和26年(1951年)に創建。

蔵王堂の西方の谷あいに位置しているよ。

初代管長である覚澄大僧正が頭を割られた蛇に遭遇し哀れに思い、それをお祀りしているところなんだ。

蛇の「頭」ということで、学業や頭の病気など頭に関する願い事を成就してくれると言われているよ。

「脳天さん」と多くの人から親しまれているんだ。

境内にある宝泉坊には水子地蔵尊が祀られていて、8月22日の大祭にはたくさんの参拝客でにぎわうの。

ただし脳天大神龍王院は金峯山寺のかなり奥深い谷底のようなところにあるんだ。

400段くらいの石段を下らなければならないから注意しよう。

また近くには「天龍之瀧」という女性用の滝行場があるよ。

金峯山寺 from google

<銅鳥居>

銅鳥居は蔵王堂の北方にある重要文化財指定の鳥居方の門。

北向きに立っており「発心門」とも呼ばれているの。

この門が俗世と聖地の境界となっているんだ。

銅鳥居は入峰修行の行場の1つで、「吉野なる銅の鳥居に手をかけて 弥陀の浄土に入るぞうれしき」という秘歌が伝えられているよ。

この門が修験者にとって修行を決心する門であり、この門をくぐることで本格的な修行が始まると言っても過言ではないの。

日本最高の銅製鳥居であり、この銅鳥居は聖武天皇の勅願により東大寺大仏の余った銅で建立したという伝承もあるんだ。

【金峯山寺の住所とアクセス】

住所

奈良県吉野郡吉野町吉野山2498

アクセス

電車・飛行機でお越しの場合

- 京都より近鉄特急にて約1時間40分(橿原神宮前乗り換え)

- 大阪より近鉄特急にて約1時間15分(大阪阿部野橋より直通)

- 名古屋より近鉄特急にて約2時間55分(大和八木・橿原神宮前乗り換え)

など。

公式サイトより引用