-5-150x150.jpg)

大阪の繁華街に佇む「露天神社(お初天神)」は恋愛成就の人気スポット

2025年3月16日

日本三文殊の山形県「亀岡文殊堂」は受験生に大人気

2025年3月16日

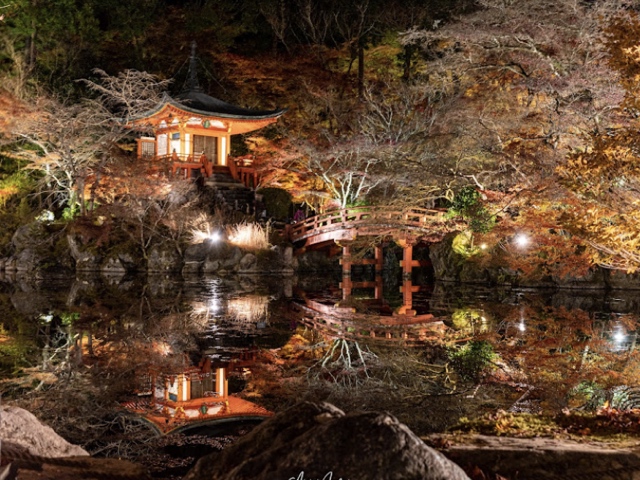

天橋立から徒歩5分の場所にある智恩寺は日本三文殊の1つに数えられているお寺なの。

ここでは京都「智恩寺」の魅力に迫ってみよう。

知恩寺 from google

目次

【智恩寺とは?】

智恩寺は天橋立駅から徒歩5分の場所にある寺院。

日本三景の1つである「天橋立」の南側にあるよ。

この智恩寺は奈良の「安倍文殊院」、山形の「大聖寺」と並んで日本三文殊の1つとして有名なんだ。

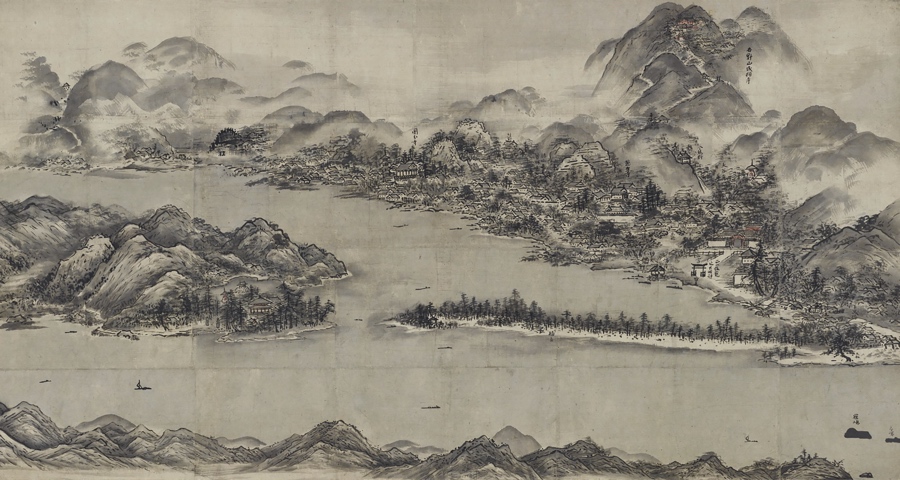

起源は神代にまで遡ると伝わるほか、雪舟の国宝「天橋立図」に描かれるなど長い歴史を誇っているよ。

「三人寄れば文殊の知恵」ということわざでおなじみの文殊菩薩をお祀りしている寺院であり、たくさんの参拝客がこの智恩寺を訪れ、知恵を授かることを祈願しているの。

特に受験合格や学業成就を願う人たちが全国各地から参拝に訪れることでも有名なんだ。

関西随一の観光地にありながら智恩寺の境内は静かな佇まいなので、心の平穏をもたらしてくれるよ。

国の重要文化財指定の鉄湯舟や多宝塔をはじめ、「黄金閣」と呼ばれる三門や智恵の輪灯籠など境内には見どころが多数点在するの。

約6,000本の松が生い茂る松並木をのんびり散策することもできるよ。

知恩寺 from google

【知恩寺の歴史とは?】

知恩寺は「九世戸の文殊」や「切戸の文殊」などとも呼ばれて古くから「日本三文殊第一霊場」として広く親しまれてきたの。

その起源は古く神代にまでさかのぼると伝わっていて、醍醐天皇から「天橋山知恩寺」の号を賜った延喜4年(904年)を創建年次としているんだ。

近代まで天橋立を寺領の一部としており、天橋立を中心とした一大宗教的空間であるこの地で、別格の存在となっているんだ。

江戸時代には丹後地方出身の僧・別源宗調禅師を中興開山として迎えて、それ以降は臨済宗妙心寺派に属する禅寺となったよ。

智恩寺三門に掲げられた「海上禅叢」の扁額は「海上にそびえる禅の道場」を意味していて、古来より俗界と隔絶された幽玄の地であったことがわかるんだ。

天橋立 from google

【天橋立と文殊信仰の関係とは?】

天橋立の成り立ちと文殊信仰との関係は知恩寺に残る伝説「九世戸縁起」にくわしくかかれているよ。

また観世流謡曲「九世戸」の素材にもなっているの。

日本国創世の時に、イザナギとイザナミの二神が、この地で暴れていた悪龍を鎮めるために中国の五台山から智恵の神様「文殊菩薩様」をお迎えして、悪龍を善龍にしたと伝えられているよ。

知恩寺 from google

【智恩寺の見どころを徹底解説!】

智恩寺境内にはたくさんの見どころがあるんだ。

ここでは絶対に見ておきたいおすすめスポットをまとめてみよう。

<三門「黄金閣」>

天橋立を訪れるとまず目に飛び込んでくるのが、入口にある三門「黄金閣」だよ。

黄金閣は丹後地方最大の禅宗様式の三門として知られていて、京都府指定文化財にも登録されているの。

建立されるにあたって後桜町天皇より頂いた黄金が名前の由来となっているよ。

<文殊堂>

文殊堂は智恩寺の本堂にあたるよ。

智恩寺の文殊堂は日本三文殊の1つとして有名。

江戸時代に宮津城の城主・京極高国によって改築されたの。

大工延べ8,780人を要して再建されたと伝わっているよ。

中央の4本の柱はそれ以前の元の建物の柱をそのまま使っていて、鎌倉時代にここを訪れた人々が書いたとされる文字が残されているんだ。

銅板葺きの屋根を持ち、その内部には御本尊である「文殊菩薩」を安置。

文殊菩薩は秘仏であり、1年間で数日しか御開帳されない貴重な仏像になるよ。

お姿を拝むことができるのは、年に一度の御開帳日にあたる文殊堂出船祭(7月24日)と、御顔のみが開かれるお正月の三が日(1月1日~3日)、十日えびす(1月10日)のみになるよ。

お堂の外側にたくさんの参拝客から寄進された絵馬が飾られているの。

その中には学力向上を願った産額や絵馬、和歌を詠み合わせた額などもあるんだ。

<文殊菩薩>

知恩寺の御本尊である文殊菩薩は知恵の仏様として古くから人々に信仰されているよ。

文殊堂中央の須弥壇上のお厨子に御本尊・文殊菩薩と善財童子・優闐王が三尊形式でお祀りされているの。

その姿は文殊菩薩が獅子に乗って、インドから中国へと旅した姿を表しているよ。

<知恵の輪燈籠>

智恩寺の北側のボート乗り場付近にあるのが「知恵の輪燈籠」だよ。

江戸時代に航海の安全のために建てられたの。

また龍神を呼び寄せるために明かりを灯していたという言い伝えも残っているよ。

この石燈籠を文殊菩薩の慈悲の光と感じて、地元の人々は「知恵の輪燈籠」と呼ぶようになったの。

輪っかの形をした特徴的な燈籠で、「知恵の輪を3回くぐると頭が良くなる、文殊の知恵を授かれる」という言い伝えがあるんだ。

頭だけを3回出し入れすればOKと言われていて、輪の部分に体を通すのは禁止されているよ。

また周りを3周するのでもOKなんだ。

知恩寺 from google

<すえひろ扇子>

智恩寺の境内にある松の木には「すえひろ扇子」と呼ばれるおみくじがぶら下がっているんだ。

扇子形のおみくじを広げると吉凶の結果が占えるようになっていて、引いたおみくじを松の木に結び付けるのが習わしなの。

境内の松の木にはたくさんの扇が鈴なりにぶら下がっていて、扇子の花が咲いたような景観になっているよ。

扇子をよく見てみると、大吉・中吉・小吉など吉凶が書かれているんだ。

「すえひろ」という名前の通り、末が広がって見えることから幸せや繁栄が終わりなく続くことを表しているんだ。

扇子をさかさまにつるした様子は「末広がり」として縁起が良いの。

智恩寺を訪れたらぜひ「すえひろ扇子」のおみくじを引いてみよう。

知恩寺 from google

<鉄湯船(手水鉢)>

参拝前に手や口を清める手水鉢として使われている「鉄湯船」はもともと湯船として使われていたものなんだ。

この手水鉢は鎌倉時代に造られたもので、寺院の大湯屋で寺僧の施浴に用いられていたんだって。

重要文化財に指定されているよ。

<多宝塔>

山門をくぐり境内に入ると、まず左手に見えてくるのが多宝塔だよ。

多宝塔は府中城主が自分の病気全快を感謝して建立されたものと伝えられているよ。

明応9年に建立されたもので、室町時代のものとして丹後地方唯一の遺構になっており、重要文化財指定なんだ。

この多宝塔は水墨画家・雪舟の代表的な絵「天橋立図」にも描かれているの。

<地蔵菩薩>

多宝塔の向かい合うとところには3体の等身大の石仏が立っているよ。

南に並んで2体、北に1体が安置されているんだ。

どの石仏も左手宝珠を捧げ、右手は錫杖を持つ形から「地蔵菩薩像」と知られているそう。

国宝 天橋立図 雪舟筆

背面の銘文によると室町時代に造られたもので、雪舟筆の国宝である「天橋立図」にその姿が描かれているよ。

知恩寺 from google

<力石>

多宝塔の近くにある「力石」は大中小の3種類が並んでいるよ。

お祭りの余興などで力自慢の青年たちが石を持ち上げて、その力を競い合ったと言われているの。

石の重さは大きい石が130kg、中くらいの石が100kg、小さい石が70㎏にもなるそう。

この力石に触ると不思議に力を授かるという言い伝えがあるの。

持ち上げることはできなくても、石に触るだけでご利益をあやかれるよ。

<方丈>

江戸時代に作られた方丈は、禅宗様式のものとしては丹後地方最大級の大きさを誇っているよ。

天井の一部に材料として、天橋立の松を使用したと伝えられているんだ。

<鐘楼門>

本堂横に建っているのが江戸時代に建立された「鐘楼門」だよ。

2人の子女を相次いで亡くしてしまった宮津の商家・木村正英によって享保7年(1722年)に建立。

亡くなった子女2人の法名から「暁雲閣」と呼ばれているよ。

下層の両側には亀腹が付いていて、やや前に張り出している「竜宮門形式」と呼ばれる特徴的な造りになっているんだ。

<文樹>

本堂前から観光船乗り場に向かう途中にある霊木「文樹」だよ。

知恩寺の「文殊」に通じる名前となっていて「文」を「かざる」と読み、「人生を知恵で飾る者に幸いが訪れる」と言われているの。

この霊木「文樹」の樹液は霊気を発していて、上質の線香が作られているそう。

<歴史的絵画>

知恩寺の見どころの1つと言われているのが、文殊堂の裏に数多く掲げられている絵馬だよ。

絵馬の内容は多種多様で、俳諧・和歌・算額・武道・生業・芸能・書跡などがあるんだ。

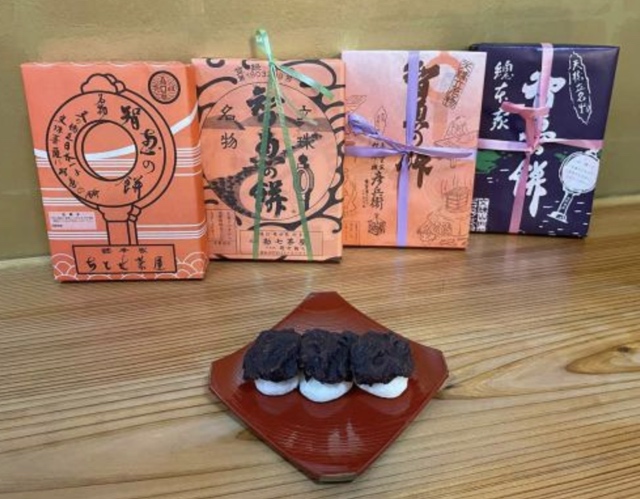

智恵の餅 from 宮津市HP

【天橋立名物の「智恵の餅」は文殊菩薩の知恵に由来】

天橋立の名物として知られる「智恵の餅」は、知恩寺の御本尊である文殊菩薩の知恵に由来するんだ。

その歴史は古く、鎌倉時代に門前の四軒のお茶屋がお餅を佛様にお供えし、参拝客をもてなしたと言われているの。

知恵の餅を食べると、知恩寺の御本尊である文殊菩薩の知恵を授かれると伝わっているよ。

現在でも四軒の軒を連ねる四軒茶屋(吉野茶屋・彦兵衛茶屋・勘七茶屋・ちとせ茶屋)限定で「知恵の餅」をいただくことができるよ。

親指サイズの柔らかいお餅にあんこがたっぷりと乗せたスイーツなんだ。

参拝ついでにぜひ寄ってみよう。

【智恩寺の住所とアクセス】

住所

日本、〒626-0001 京都府宮津市文珠466

アクセス

京都丹後鉄道天橋立駅から徒歩で約5分